Z会の小学生コースってどんな感じ?

難しくて続かないのでは?

始めるなら何年生からがいいのかな?

という方向けに、我が家の事例をお伝えします。

本記事は、Z会や他の通信教育を検討されている方の参考にしていただけると思います。

ちなみに、本記事を書いている私は、現在、13歳、9歳、5歳の三児の母です。

13歳の長女と、9歳の次女が、Z会を受講中です。

長女は、Z会の通信教育(タブレットコース)を中学生になってから始めました。

でも、中学生は本当に忙しい!

高校受験まであっという間です。

結局、夏休みにZ会の夏期講習を受けた後、通信教育は社会と作文だけ残して、Z会の教室(塾)に通うというスタイルに落ち着いています。

もちろん、通信教育だけでやり切れる子もいると思いますが、中学校生活スタートと、通信教育のリズムを作ることを同時にするのは、なかなか難しかったようです。

反対に、小3の次女は、夏休みからZ会のタブレットコースを受講。

小学生なので時間の余裕もあり、内容もまだ難しくないので、今のところコツコツ続いています。

二人の子どもの様子を見ていて、小学生からZ会を始めるのがいいと思う理由を5つあげたいと思います。

■本記事の内容

- 理由1:内容が難しくないうちから、コツコツ勉強する習慣を身につけられる

- 理由2:主体的・計画的に勉強に取り組む姿勢(受け身じゃない)を身につけられる

- 理由3:苦手科目を早い段階から発見できる

- 理由4:中学受験する場合・しない場合(高校受験する場合)、両方に対応できる

- 理由5:いつでも、どこでも学べる時代の学習方法に適応するため

- 小学1年生から始めればよかった

理由1:内容が難しくないうちから、コツコツ勉強する習慣を身につけられる

Z会は内容が難しいというイメージがありましたが、小学校低学年くらいだと、それほどではありません。

(5年生、6年生からはぐっと難しくなると思います)

学校の内容の少し先取り、少し深く、という感じです。

一つだけ、国語は教科書準拠ではないので、確かに少し難しいと思います。

ただ、毎日しなければいけない分量は、15分×2コマ=30分なので、無理がありません。

反対に、中学生になってからは、英語もあり、国数理社の内容もレベルアップします。

また、学校の定期テキストでは、技術課程の4教科(技術家庭、保健体育、音楽、美術)も加わって9教科。

主要5科目との時間配分に加えて、学校行事、部活動と、忙しさ倍増。

それに比べると、小学生のうちは、余裕をもって取り組めます。

次女も、朝ごはんを食べた後の15分、夕方に晩ご飯前の15分、Z会をやるというリズムができました。

余裕があるうちに、自宅で勉強する習慣が身につくと、他の習い事にも時間が割けますし、毎日30分の積み重ねは、後々、相当大きな力になると思います。

理由2:主体的・計画的に勉強に取り組む姿勢(受け身じゃない)を身につけられる

塾や習い事先に行かないと勉強しないというのではなく、自宅で自分から机に向かうようになってくれると、親としてはとても助かります。

通信教育で勉強できるようになれば、自分で、見通しを立てて勉強に取り組むという姿勢が身についていっていると言えます。

その訓練は、勉強内容や分量が多過ぎない低学年のうちからの方がやりやすいです。

これが、小学校からZ会を始めてよかったと思っている二つ目の理由。

通信教育は色々なものがありますが、我が家が選んだのはZ会。

どうしてZ会を選んだのかはこちらの記事をどうぞ。

Z会は真面目で、あまり面白くなさそうなイメージがあったのですが、意外と(?)そんなこともありません。

教科以外にも、子どもが「へー」と思うようなコンテンツがあったり、自分で勉強に取り組めるような工夫がいろいろあります。

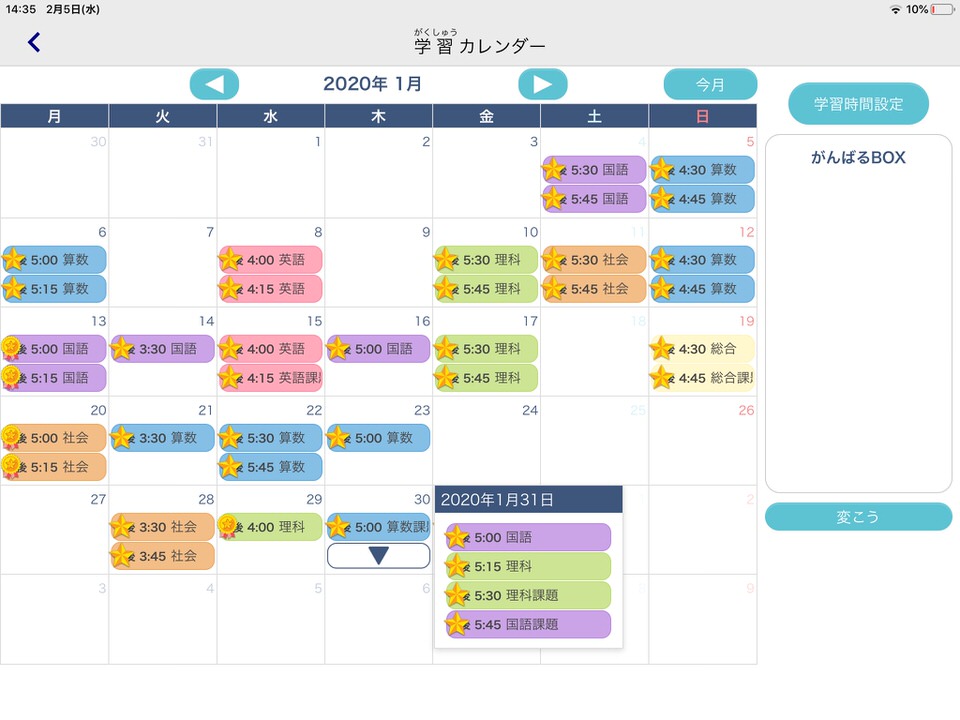

■学習カレンダー

タブレットコースだと、画面上でスケジュール調整ができたり、便利な機能がいろいろついています。

学習が終わると、⭐️マークがつくので、見た目にも達成感があります。

■子どもはやっぱりポイントが好き

日々の学習に応じてたまるポイント。

日本地図の形になっていて、ポイントがたまっていくと、すごろくのように都道府県を進んでいけます。

到達した都道府県の説明があって、このあたりがZ会らしいな〜という感じです。

全国でZ会を受講しているお友達が、今どのあたりにいるのかも見られるので、密かに負けず嫌いな次女は、自分ももっと先に進みたい!と思ってがんばっています。

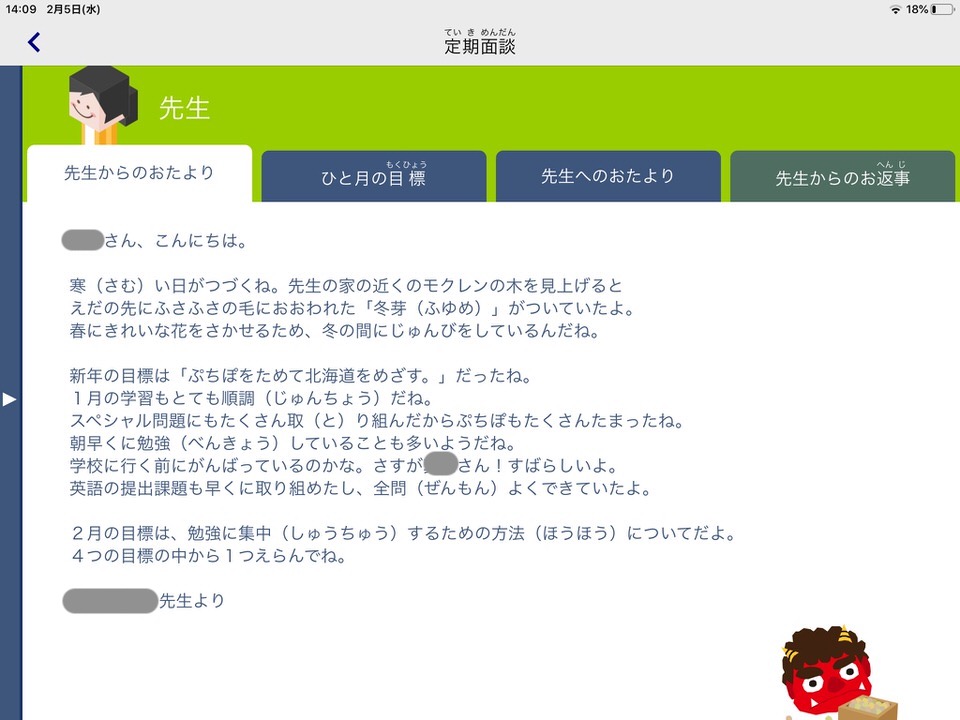

■担任の先生とのコミュニケーション

担任の先生からのメッセージが、こまめに来ます。

もちろん、ある程度のフォーマットがあるとはいえ、一人ひとりに合わせた返信になっていて、うれしいものです。

次女も楽しみにしているようで、いそいそと返信しています。

■チャット機能でパパも巻き込み

タブレットコースは、親が子どもの学習進度などを確認できる保護者アプリがあります。

そのアプリ経由で子どもとチャットすることもできます。

次女はパパ大好きっ子なので、アプリでのコミュニケーション役を夫にアウトソーシング。

パパが子どもの勉強に関わる部分にしています。

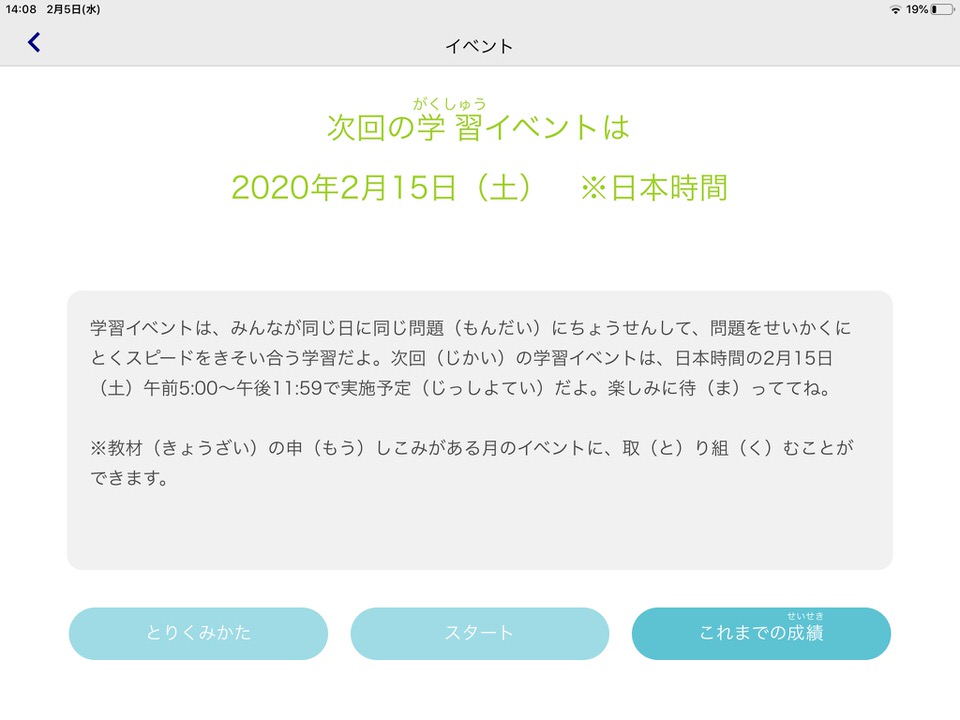

■毎月のイベント

教科書とはちょっと違った形で、全国のお友達と早解き問題の競争イベントがあります。

他のお友達のランキングなどを見て、こんなに速く解ける子がいるんだ!という刺激になっています。

理由3:苦手科目を早い段階から発見できる

Z会の小学生タブレットコースは、国語・算数・理科・社会・英語・総合の6科目セット。

最初は、科目を単体で選べないの?と思いましたが、小学生だからこそ、苦手な教科だけ受講するのではなく、全体を偏りなく勉強する方が取り組みやすいなと思いました。

また、6教科やってみて、意外とこの科目が苦手なんだなとか、やっぱりここが弱いんだなというように、苦手科目・分野の発見に役立ちました。

うちの次女の場合は、国語。

苦手科目が早めにわかると、対策も立てられます。

我が家では、国語だけこのドリルも併用しています。

理由4:中学受験する場合・しない場合(高校受験する場合)、両方に対応できる

地域によって違うかと思いますが、我が家が住んでいるのは、中学受験する家庭も多い地域です。

中学受験対策がどんどん低年齢化していて、最近は小学3年生から始める人も多くなっていますよね。

本格的に始まるのは小学校4年生からです。

一方、公立中学校に行く子たちも、小学校5、6年生から塾に行っている子が多いです。

中学受験しない場合、高校受験を見据えて、小学校高学年から勉強しているのです。

いろいろと大変な時代だな〜と現実逃避気味な私ですが、低学年から通信教育をしておくメリットもここにあると思います。

中学受験するにしても、しないにしても、小学校4年生になるまでにつけた力が下地になります。

また、最近は公立中高一貫校の適性検査など、中学受験も多様化しています。

- 中学受験する?しない?

- 高校受験だったらどこを目指すの?

- 大学に行くの?日本の大学?海外?

- その先をどう考えるの?

考えだすと根本的なところまで関わってきますが、明らかに、私たちが子どもだった頃と状況は変わっています。

だから、いろんな選択肢が取れるようにしたいと思っています。

理由5:いつでも、どこでも学べる時代の学習方法に適応する

これからますます勉強のスタイル、求められる力が、今までの常識とは違ってきます。

場所に縛られず、いつでも、どこでも、自分で勉強できるコンテンツを活用できることが大切だと感じています。

これが我が家がZ会を選んだ大きな理由の一つ。

すでに、タブレットで勉強できるような教育コンテンツは、一人ひとりの学習深度・進度に合わせて出題されるのが当たり前になっています。

インターネットの技術によって、教育の形がますます変わります。

今は、新しいものと古いものが入り乱れ、試行錯誤している状況。

日本の学校教育も大きな転換点に立っているのは明らかです。

日本自体が、これからどんな国の形になっていくのか、私たちの子どもたちが大きくなった時、きっと今とはまったく違っていると思います。

変化のスピードはどんどん速まっていると肌で感じます。

その中でも変わらず大事なのは、コツコツと基本からしっかり積み上げていく勉強と、自分でできた経験から培われる「自分はできる」という自信だと思います。

そして、新しい技術で実現できる新しい教育方法によって、より効果的な勉強ができる時代。

いつでも、どこでも勉強できる時代に、自分で学ぶ、学び続ける人になっていって欲しいので、今、我が家でも試行錯誤中。

その選択肢としてZ会をやっています。

小学1年生から始めればよかった

小学3年生の次女がZ会をやってみて、小学生からやってよかったと思う理由を5点紹介しました。

次女は小学3年生から始めましたが、1年生からの方がよりよかったかなと思っています。

当たり前ですが、勉強は積み重なっていっているもの。

それであれば、最初の1年生から積み重ねる方がいいですよね。

学校の勉強も、3年生から難しくなり始めます。

1年生、2年生まで問題なかった子が、つまずきかけるのが小学3年生。

簡単なうちに楽しく始められると、子どもにも、親にもかかる負荷が減らせると思います。

というわけで、今年、年長になる長男は、1年生からZ会をやろうかなと思っています。

その前に、Z会幼児コースもチェック中。

まとめ

本記事では、うちの子たちの経験から、小学生のうちにZ会を始めるのがいい理由5点を挙げてみました。

- 理由1:内容が難しくないうちから、コツコツ勉強する習慣を身につけられる

- 理由2:主体的・計画的に勉強に取り組む姿勢(受け身じゃない)を身につけられる

- 理由3:苦手科目を早い段階から発見できる

- 理由4:中学受験する場合・しない場合(高校受験する場合)、両方に対応できる

- 理由5:いつでも、どこでも学べる時代の学習方法に適応するため

- 小学1年生から始めればよかった

もともと私自身が、中高時代にZ会は難しくてあえなく挫折した、という経験があるので、うちの子はどうかな〜??と思いながら始めてみましたが、自分と子どもはまた別ですよね。

小学校低学年から始めるというのは、むしろいいのかなと思って見ています。

もちろん、その子に合う・合わないもありますが、やってみないことにはわかりません。

1ヶ月から受講できるので、小学生のお子さんがいてZ会を迷っている方は、まずは1ヶ月試してみて見極めるのがおすすめ。

我が家の体験談がお役に立てば幸いです。

Z会の通信教育 小学生コース 詳しくはこちら