子どもが今、小学3年生。

中学受験するか、まだ決め切れていない。

他の習い事もあるので、まだ習い事のある日を増やしたくない。

でも、学校の勉強だけでは不安。

DMはたくさん来るけど、通信教育ってどうなんだろう?

Z会や進研ゼミ、スマイルゼミなどいろいろある。

子どもが一人で、通信教育で勉強ってできるものなの?

こんな疑問にお答えします。

我が家では、小学3年生の次女が、今年の夏休みから進研ゼミを受講してみました。

進研ゼミは、お試しキャンペーンを利用して、夏休み(8月)と9月の間だけ。

その後、Z会に切り替えて、3ヶ月目。

今で、トータル5ヶ月間、通信教育をやってみました。

今のところ、ちゃんと続いています。

うちの子がやってみた経過から、現段階までで、子どもが通信教育で勉強を始める、続けられるために大事だと感じたことをまとめてみます。

■本記事の内容

子どもが通信教育で失敗しないためのコツ

- ✅タイミングよく始める

- ✅親も適度に関わる

- ✅併用する

- ✅そもそもなぜ通信教育を選んだのか?

✅タイミングよく始める

何よりも、勉強するのは子ども自身。

通信教育で失敗しないためには、子ども自身がやってみたいと思った時に始めることです。

タイミングとしてよくあるのは、

- 小学1年生になる時

- 夏休みや冬休みなど、普段と違うタイミング

- 学年が変わる時

などですね。

もともと、我が家では、次女が小学3年生になって、塾に通わせるか、自宅で市販の教材をやるか、それとも通信教育なのか、考えているところでした。

そこで、夏休みに入る前に送られてきた、進研ゼミのDMがいいきっかけになりました。

長女の時に、こどもチャレンジをしていたこともあり、退会後も送られてきていた進研ゼミのDM。

これまでは、興味を持っていなかったのですが、今回は次女が見つけて、

「これやりたい!」と、DMの狙い通りの反応。

よし、DMに乗っかってみよう。

普段よりも時間に余裕のある夏休みに始めた方が、子どもにとっても、いきなりやることが多くなる、ということがなく、負担感を感じずにできるかも。

それに、1ヶ月間だけの受講とかもできるから、塾よりも試しやすい。

私の中では、通信教育をするなら、Z会推しだったのですが、せっかく自分でやりたいと言い出したので、最初から親のおすすめをするのではなく、まずは、子ども自身がやりたいと言うものを試すという作戦にしました。

もちろん、進研ゼミでうまくできたらそれでいいわけだし。

同時に、Z会の資料も子どもと一緒に見て、

「ママはこっちもいいと思うけど、◯◯がやってみたい進研ゼミを先にやってみて、決めようね」と話しました。

子どもと約束したことは、

- まず夏休みの間試してみる

- タブレットコースを受講するけど、タブレットの問題だけではなく、紙の副教材もきちんとやる

この二つ。

そして、夏休みと9月にやってみた結果、次女の中で、

- 進研ゼミは楽しいけど、ゲーム的なところが楽しいという要素が大きくて、赤ペン先生の問題までできなかった😭

- 副教材まではやりきれなかった😭

- でも、通信教育で、学校より少し先取りして勉強していると、学校での勉強が今までよりもよくわかるようになってうれしかった😄

- だから、通信教育で勉強を続けたい😄

と思ったようで、じゃあ、進研ゼミじゃなくて、Z会でしっかりやってみよう、ということになりました。

進研ゼミからZ会への切り替えは、少々、親の意図がにじんでいて飛びがありますが、うまく本人がやりたいという気持ちで始められたとは思います。

子どもがやりたいと思ったタイミングをつかんで、子どもが自分で選んで始めた!というのが一番大事です。

✅親も適度に関わる

こうして、Z会での勉強が始まったわけですが、やってみて、

- 子どもは、与えるだけではできない。

- 少し時間は取られるけど、リズムができるまで一緒に見る

- リズムができた後も、親が関わるリズムを作る

こういう点が大事だと感じています。

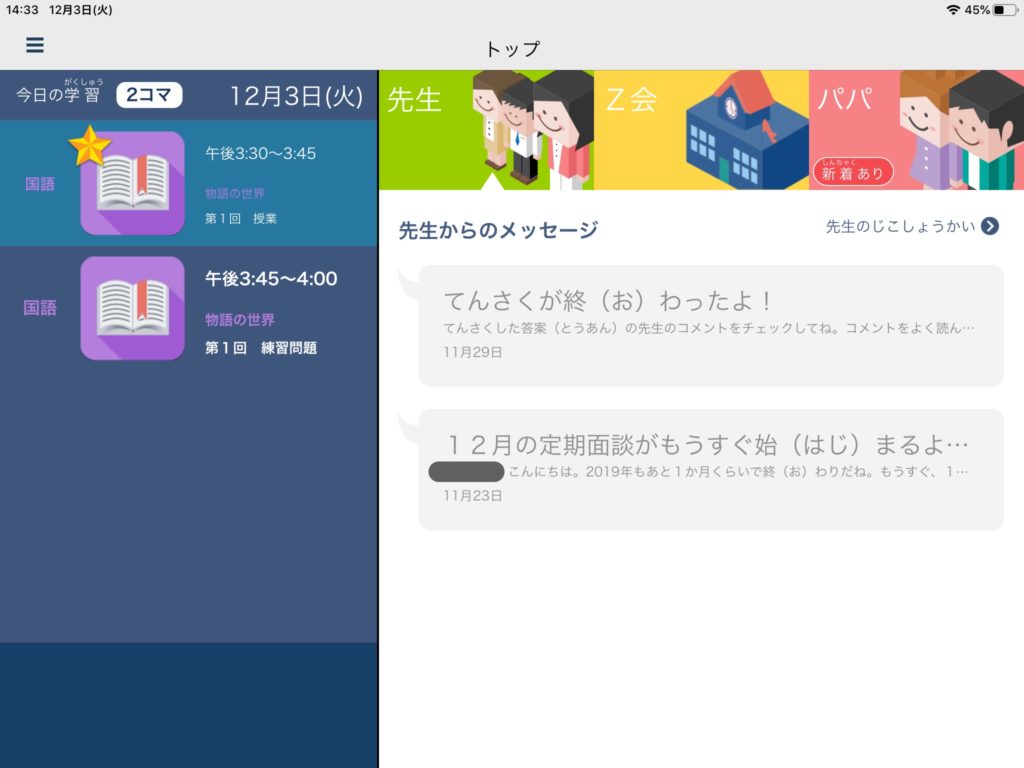

ちなみに、我が家では「Z会小学生タブレットコース」を受講しています。

タブレットだと、学習スケジュールを組んでくれたり、間違った問題などのデータから、その子に合わせた出題をしてくれます。

自分で取り組めることがタブレットコースの大きなメリットです。

(これはどこの通信教育でも同じですね)

でも、小学3年生が、まったく一人で学習を進められるかというと、ちゃんとできる子もいるかと思いますが、やはり、ある程度、できているかどうか、親が見てあげることが必要かなと思います。

進研ゼミも、副教材も含めてしっかりできるには、サポートが必要だったと思います。

少なくとも、うちの子は、うまく続けられるようにサポートしつつ、Z会をしているという感じです。

では、どのようにサポートしているかというと、

「勉強の進め方」と「きちんと内容を理解できているか」

この二点に注意しています。

まず、「勉強の進め方」ですが、保護者が子どもの進捗を確認できるアプリがあるので、

- 各教科、ばらつきなく学習が進められているか

- 苦手な科目が後回しになってしまっていないか

- 提出課題に取り組んで、提出できているか

こういうことは、すぐに確認できます。

⬇️こんな感じで、保護者アプリがあり、携帯にアプリを入れておけば、子どもの学習状況がわかります。

うちの子の場合、タブレットで表示される学習カレンダーを、自分なりにうまく活用しています。

朝、ご飯を食べ終わってから、学校に行くまでの15分間と、学校から帰ってきた後、15分Z会をする、というリズムを自分で編み出したようで(笑)、この点は、何も言わなくても楽しくやっているので、とても良かったです。

一方で、実際に問題を解いている様子から、

- 問題が解けているか・解けていないか

- わからなかったところの説明を読んで理解できているか

- 説明を読んでもわからなかった場合に、どうしているか

こういう点は、少し面倒でも、気にかけて見ておいてあげた方が、後々自分だけでできるようになるためにもいいのかなと思っています。

Z会の1日の学習量は、

- 説明パート(15分)

- 練習問題パート(15分)

このような組み合わせになっています。

説明パートは、ヒントがあるので、だいたい自力でできています。

問題は、実際に練習問題を解いてみて、間違ったところも理解できるところまで自分でやり切れるか。

これは、まだまだ難しいようです。

教科によっても、教科の単元によっても、できている場合とできていない場合があって、できていないところが続くと、やはりモチベーションが下がってしまいます。

「できなくて困っている」ということを、素直に言える子と、なかなか言えなくてそのままにしてしまいがちな子がいますが、うちの次女は、明らかに後者タイプ。

タブレットの画面の前で固まっていたら、一緒に解いてみたりして、サポートしているところです。

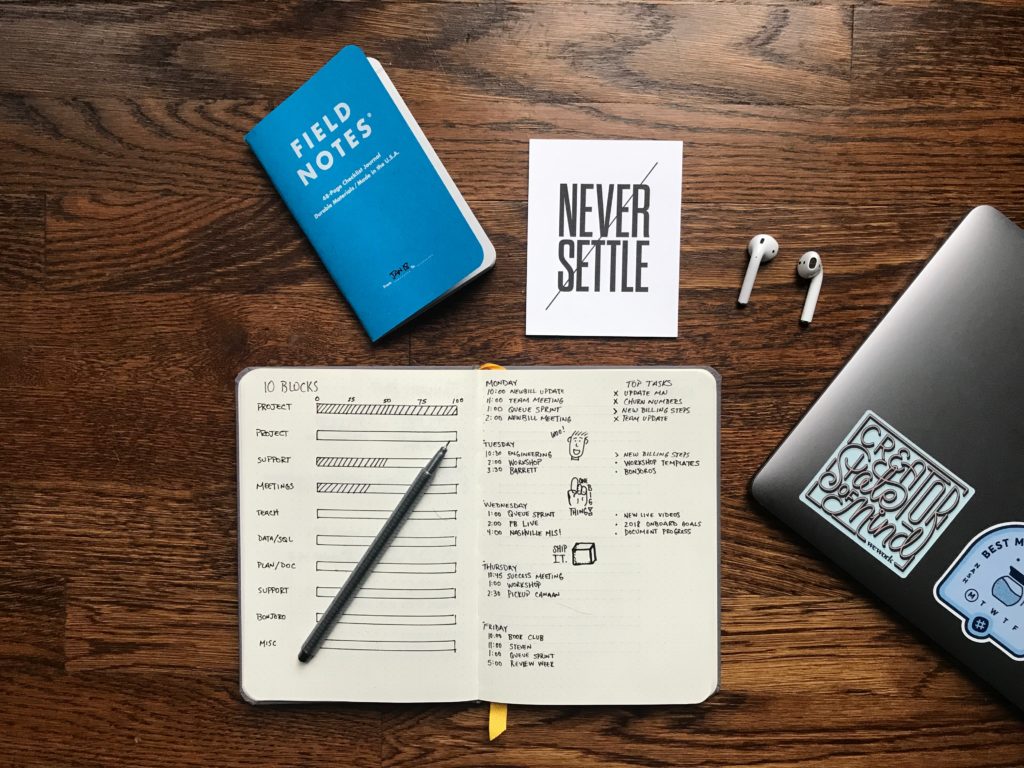

✅併用する

通信教育だけで完結できたら、もちろんベストです。

でも、科目によって、また、子どもの状況によって、柔軟に組み合わせた方が無理なく続けられるのではないかと思います。

ですので、

- 個別指導塾×通信教育

- 一般売りの学習教材×通信教育

- 通信教育→中学受験専門塾へ移行

こういった工夫の仕方は色々あるかなと思います。

ちなみに、うちの次女は、国語をしっかりやった方がいいと感じているところ。

なぜなら、様子を見ていると、特定の教科が苦手というわけではなくて、どの教科でも、何を問われているのかを理解することや、自分の言葉で書くことなど、

国語=日本語の力が足りていなくてできていないことを感じるからです。

Z会のような通信教育は、自分で読んで、考えて、問題に取り組むもの。

つまり、読んで、理解できるだけの国語の力がないとできません。

全体的に全くできないというわけではないのですが、論理的に読む、考える、書くことの練習をした方がいいのではないかと思って、Z会と並行して取り組んでいるのがこちら⬇️

はじめての論理国語 小3レベル

大学受験などでも有名な出口汪先生のテキストです。

このテキストは、一般的な国語の問題集的なものではありません。

「日本語が、どのような論理で成り立っているものなのか」という視点に立って、「意識的に日本語を習得する」ためのテキストです。

なかなか一言では言い表しにくいのですが、内容を見て、これはとても重要!と直感。

小1レベルから小6レベルまで全部揃えました。

もちろん小1レベルは簡単です。

でも、よく考えて見ていくと、とっても奥深い内容。

国語ができない子は、こういうところが、あやふやなままだから、難しい内容になっていった時に、書いてあることがわからない、自分で表現できない、となるんだろうな、と納得。

次女とは、小1レベルから一緒にやっています。

論理エンジン小学生版3年生―読かい・作文トレーニング

あわせて、こちらは多くの塾でも取り入れられている「論理エンジン」の問題集ですが、「論理国語」をやりつつ、こちらもやってみています。

正直言って、家庭学習用のテキストを、親が子どもと一緒に取り組んでいくのは、結構大変です。

時間も取られるし、自分の子どもに教えるのは難しいもの。。。

でも、3年生は勉強が難しくなってくる学年でもあり、今、国語に時間を投資しておいた方がいいと思って、市販教材を併用しているところです。

✅そもそもなぜ通信教育を選んだのか?

子どもにとってどんな勉強の仕方が合っているのか?

通信教育に限らず、選択肢はたくさんあります。

私自身は、小学生の頃や、大学受験に向けて、塾に通って勉強しました。

(むしろ、Z会は中高校時代に挫折したタイプです😂)

今も、中学受験、高校受験、大学受験のための塾はたくさんあり、多くの子どもたちが頑張って勉強しています。

でも、今後、どこかに通って勉強する、というスタイルとは限らない時代。

塾だって、各教室で先生が教えているのではなくて、一番人気の名物先生の授業を、全国各地、衛星で受講しています。

すでに、スマホで、タブレットで、どこででも勉強できるアプリがたくさんあります。

むしろ、いつでも、どこでも、自分で、勉強できる仕組みやコンテンツを活用できる方がいいのでは?

自分で勉強できるだけの国語力を小さいうちから身につけておけば、それが可能。

今後、勉強のスタイルが変わっていく流れも考えると、Z会のような通信教育は、古くて新しいかも、と思っています。

それが、通信教育を選んでみた理由でもあり、そのためにも、うまく子どもが続けられるようにと、次女と一緒に工夫してみているのが今回の記事の内容でした。

まとめ

最後、少し追加のお話になってしまいましたが、子どもが通信教育で失敗しないためには、

- ✅タイミングよく始める

- ✅親も適度に関わる

- ✅併用する

ということが大事だなと感じています。

我が家は、中学生、小学生、幼稚園児の子育て真っ最中。

最終的に、自分で、目標に向かって勉強できる子になれるように、親も子どもと一緒に試行錯誤しているところです。

次女のZ会受講プロセスは、今後も書いていきたいと思います。

[…] こちらでも書きましたが、完全に子どもだけで進められるものではありません。 […]

[…] […]