Z会小学生タブレットコースを受講するか検討しているけど、なかなか難しそう😨

どうやったら子どもが挫折しないように続けられるのかな?

という方に、タブレット+アルファの勉強方法をご紹介します。

今回は国語について。

小学生でZ会の受講を考えている方に、通信教育で挫折しないためのちょっとした工夫例をお伝えします。

本記事を書いている私は、長女(中1)、次女(小3)がZ会受講中です。

次女は、小学生のタブレットコースを夏休み後から始めて今で5ヶ月目。

何とか続いています😅

うちの次女は、他の科目に比べると国語が苦手。

見ていると、

- 語彙力が足りない

- 文章を読んでわかった気になっている

- 問題で問われていることが何なのかをつかめていない

ことが原因だろうなと思いました。

そこで始めた4つの工夫をご紹介します。

■本記事の内容

- 工夫①練習問題を音読

- 工夫②辞書で言葉調べ

- 工夫③添削問題はプリントアウトして復習

- 工夫④タブレットにプラス『論理国語』

- タブレットのデメリットをカバーする工夫が必要

- Z会小学生コースでがんばるために

工夫①練習問題を音読

紙のテキストでも同じですが、黙読だけしていると読み飛ばしたり、理解できたつもりになっているもの。

しっかり内容を理解できていないと、音読した時に言葉につまります。

音読の効果はいろいろなところで言われていますよね。

Z会の国語は教科書準拠ではないので、初めて読む文章ばかり。

音読することで文章全体の意味が分かりやすくなります。

家庭で子どもの勉強に付き合う時間は限られていますが、音読はご飯の用意をしながらでも聞いてあげられるので、親も子もお互い負担なくできます。

工夫②辞書で言葉調べ

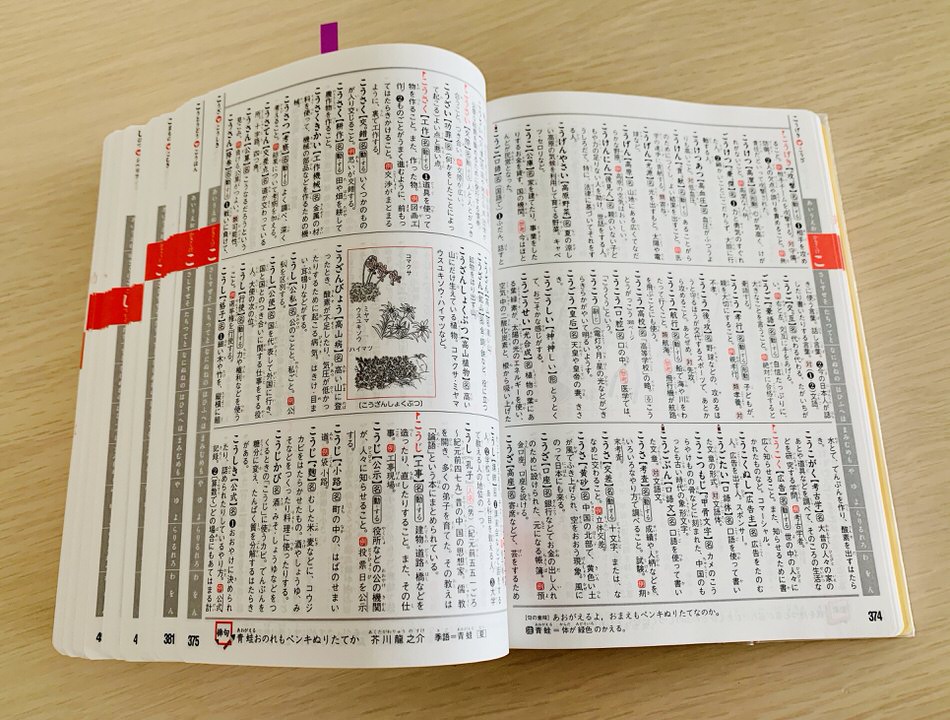

次に、わからない言葉を辞書で調べてノートに書くことをしています。

練習問題を解いた後、まずは、子どもにわからない言葉をピックアップさせます。

そうすると、それだけ?という数しか言いません(笑)。

そこで、

「じゃあ、これは?この言葉の意味を自分の言葉で言ってみて」と聞くと、

「うーん・・・」

「じゃあ、それも調べてみよっか😄」

という感じで、意外と自分でわかっていないなということに気づけるようにしています。

- 声に出して読む

- 辞書で調べる

- ノートに書く

一手間ですが、耳を使って、手を動かすことは勉強の基本。

音読と合わせて、辞書での言葉調べをしています。

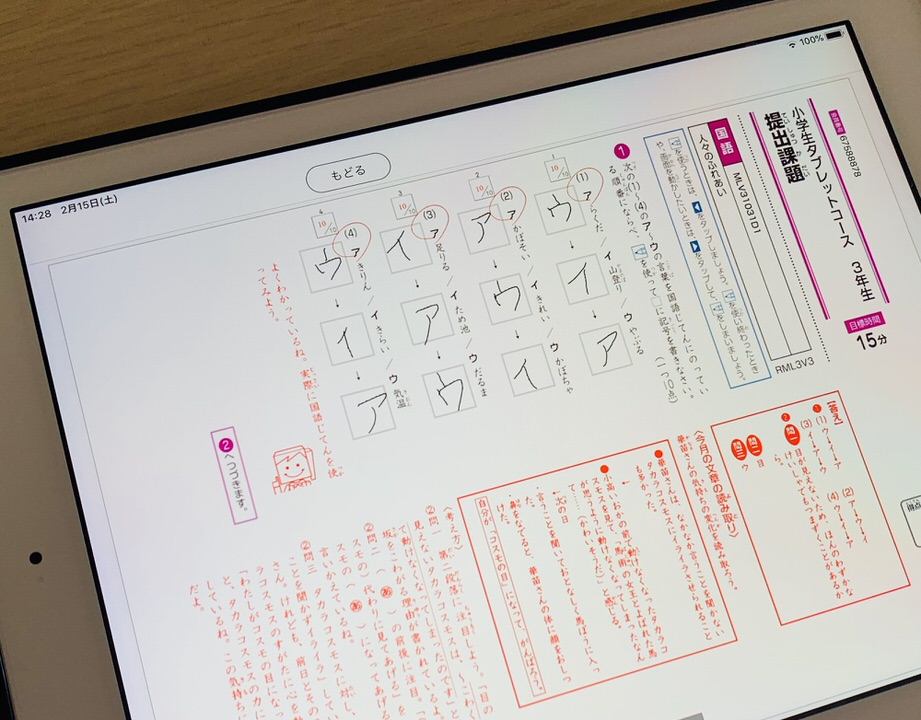

工夫③添削問題はプリントアウトして復習

その月の学習のまとめとして提出する添削問題。

タブレットコースだと、添削問題もタブレット上で解いて、答案をピッと送信。

便利ですねー。

返ってきた答案には、担任の先生が細かくコメントや解説を書いてくださっています。

これもきちんと画面上で理解できるまで復習することが大事ですが、うちの次女の場合、まだまだ何点だったかというところで止まっている状態。

そこで、国語だけプリントアウトして一緒に復習することをしてみています。

同じく添削問題の文章も音読して言葉調べ。

いずれはタブレットで完結できることが理想ですが、

学ぶ→解く→直す→復習する

自分でこういう流れになれるように、今は少しサポートしています。

工夫④タブレットにプラス『論理国語』

Z会の講座以外で、国語に関して我が家が取り入れているのが、こちら。

「論理エンジン」で有名な出口先生の家庭学習用教材です。

私自身は、算数・数学が大の苦手で、国語は好きだったタイプ。

それで、我が子が国語苦手というのはどうしたものか、と悩んでいました。

そこで行き着いたのが論理国語。

自分が国語に苦労していなかったので、実は今まで出口先生の教材は見たことがありませんでした。

でも、見てみると、確かに自分はこうやって考えているなということが、体系だって説明されていて、練習できるようになっているので、これは国語が苦手な次女には必要なものだ!と感動。

むしろ自分も勉強になりました。

というわけで、『論理国語』に、次女と一緒に取り組んでいます。

小1〜小6レベルまで分かれていますが、無学年制のテキストなので、どんな子も小1レベルから順番に取り組んでいくことがおすすめ。

次女も小1レベルから始めて、小3レベルまで到達したところです。

Z会の練習問題を解く時にも、『論理国語』で練習したここが関係あるね、と振り返りながらするようにしています。

ちなみに、中学生も『論理国語』は大事!ということで、中1の長女もやっています。

そもそも国語の力がなぜ大事かということが分かりやすく書かれていて、こちらもおすすめです。

タブレットのデメリットをカバーする工夫が必要

以上のような工夫を我が家ではしていますが、タブレットコースのメリットは、

- その子の学習に合わせた出題をしてくれる

- 映像や図でわかりやすい

- 紙のテキストがどっさりではないので見た目の負担感がない

などたくさんあります。

特に3点目は、勉強は苦手なわけではないけど、勉強より外で遊んだり、スポーツが大好きという次女には重要な点。

挫折しないためにも負担感なくできることは大きなメリットです。

ただ、私自身は、古いタイプなので、勉強は絶対にノートと鉛筆が基本!と思っていて、タブレットには懐疑的なところも多くありました。

タブレットでいいのか?

紙教材の方がいいのではないか?

始める時に散々迷いました。

でも、今後どうやってもデジタルで勉強する環境になっていく時代。

それであれば、小さいうちからタブレットでの学習に慣れること、デジタルのデメリットをカバーする工夫をしていこう!と切り替えました。

タブレットだからこそ、意識して目、耳、手を使って勉強することで、タブレットでの学習もより効果的になると思います。

そして、その一手間は通信教育だからかかるものではありません。

塾に通っていても、我が子がちゃんと勉強できているか見るのは必要なので、その点は同じ。

むしろ、親子で工夫して取り組んでいく経験がプラスになればと思っています。

Z会小学生コースでがんばるために

本記事では、Z会の小学生タブレットコースについて、我が家の取り組みをご紹介しました。

- 工夫①練習問題を音読

- 工夫②辞書で言葉調べ

- 工夫③添削問題はプリントアウトして復習

- 工夫④タブレットにプラス『論理国語』

- タブレットのデメリットをカバーする工夫が必要

国語の力は一朝一夕に伸びません。

毎日の生活の中で丁寧に国語の力を伸ばしていけるように、Z会の良問で鍛えていけたらと思っています。

我が家もまだまだ試行錯誤している途中ですが、一例として参考になれば幸いです。

詳しくはこちらZ会の通信教育 小学生コース

[…] 【Z会小学生コース】タブレットで受講する時の工夫・気をつけること(国語編) […]